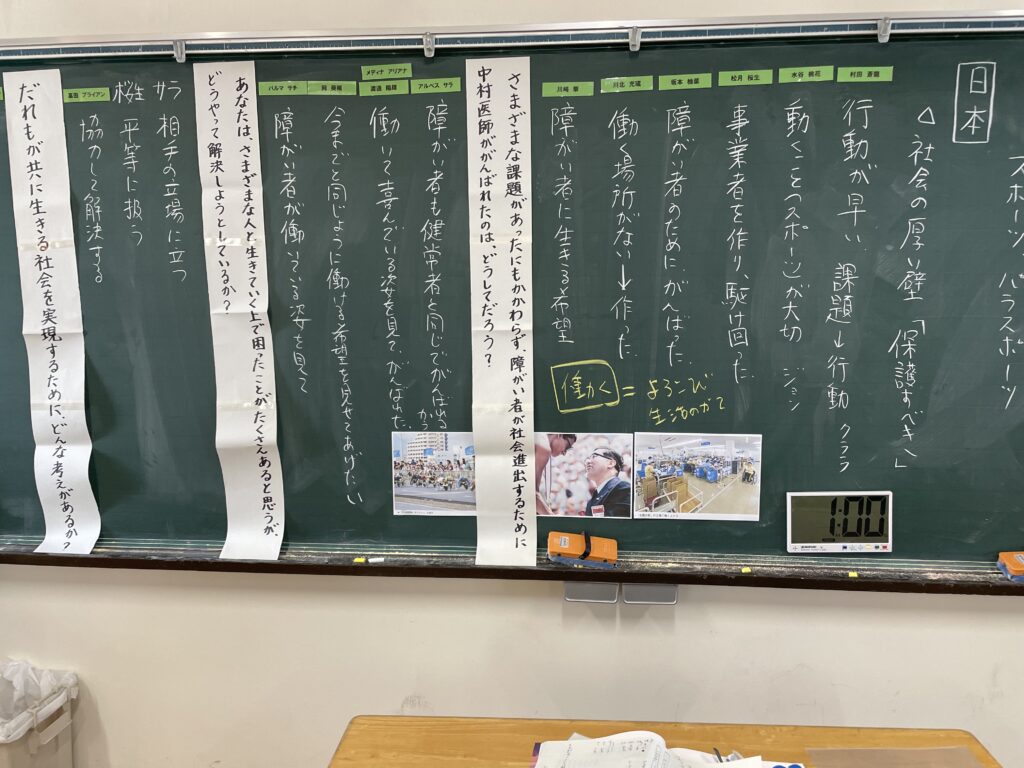

特別の教科 道徳授業「No Charity, But a Chance」を通して考えたこと

9月16日と17日、2日間にわたって特別の教科道徳の授業を行いました。題材は「No Charity, But a Chance」というお話です。

物語のあらすじ

この物語の主人公は、中村裕医師で、日本障がい者スポーツの父と呼ばれた人です。障がい者が「保護される存在」と見なされがちだった日本で、「いや、彼らは働けるし、社会に復帰できるのだ」という信念を持ち、行動に移した人物です。イギリスを訪れた際、障がい者の社会復帰率が日本では2割程度なのに対し、イギリスでは8割以上に達していることに衝撃を受けました。さらに、イギリスでは障がい者が運動やリハビリを通して自信を取り戻し、社会復帰を果たしている現状を目の当たりにしました。

一方、日本では「運動はさせない」「保護が中心」という古い考えが根強く、障がい者が活躍できる場がほとんどありませんでした。そこで中村医師は、自ら障がい者のための事業所を設立します。しかし事業は簡単には軌道に乗らず、資金や仕事を得るために各方面へ必死に働きかけることになります。それでも彼は諦めず、「障がい者はできないのではなく、できることを証明するのだ」と奮闘し続けました。

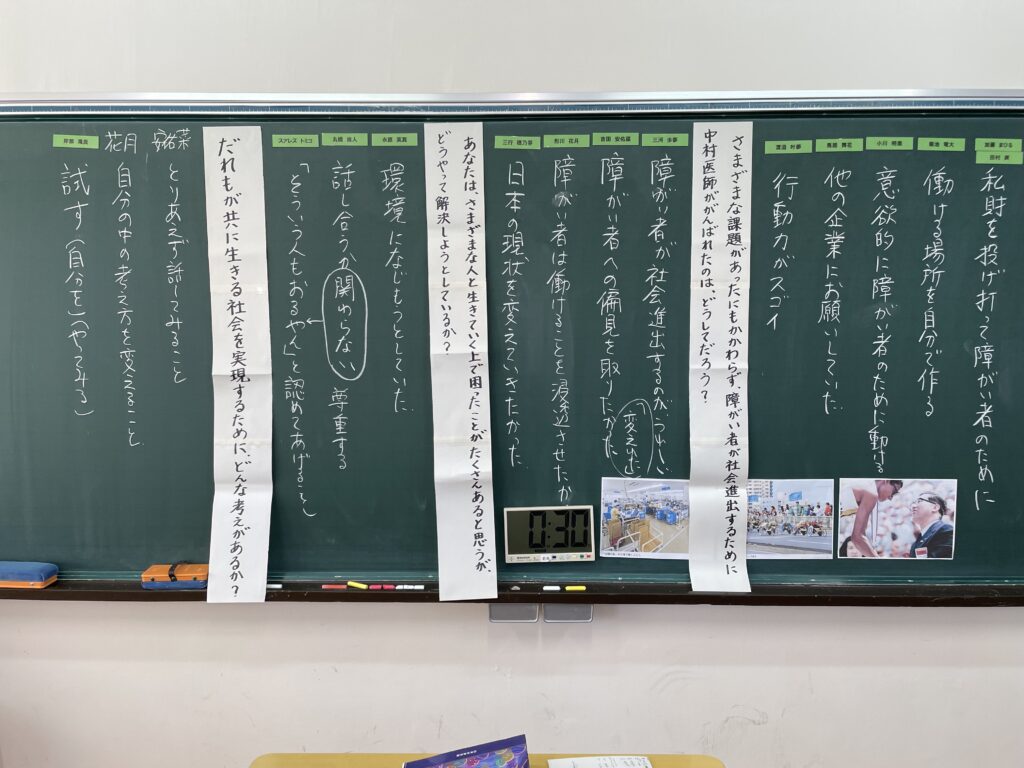

生徒たちの意見と気づき

授業の冒頭では、私たちの学校に外国にルーツを持つ生徒が多いことから、「文化や習慣が違う人と共に生きる上で大事なことは何か」と問いかけました。

出てきた意見には、

- 「笑顔でいることが一番大事だと思います。言葉が通じなくても、気持ちは伝わるから」

- 「自分の気持ちをしっかり言うこと。言わないと分かってもらえないから」

- 「相手の立場になって考えたら、意見が変わることもある」

などがありました。多文化の学校らしい視点が自然に出てきたのが印象的でした。

物語を読み進める中では、主人公の行動に「すごい」と感じた瞬間を生徒たちが次々に挙げていきました。

- 「障がい者が働く姿を見て、自分も頑張らなきゃと思った」

- 「日本に施設がないなら、自分で作るっていうのがすごい」

- 「事業がうまくいかなくても、仕事を探してきて続けたのがかっこいい」

また、私の問いかけ「どうして中村医師はここまで障がい者を支えようとしたのか」に対しては、

- 「障がい者はできないと思われているのが悔しかったんだと思う」

- 「一緒に働くことで、障がい者も笑顔になるし、支える側もやる気になる」

- 「障がい者の人たちが目を輝かせて働いている姿を見て、自分もやってみたいと思った」

といった意見が出ました。

授業の中で、「無知から偏見、偏見から差別」という流れを説明すると、生徒たちは深くうなずきながら、「知らないことが一番こわい」「だからこそ理解しようとする努力が大事」と感想を述べていました。

自己理解と共生社会へのつながり

後半では、「あなた自身が人と関わる上で大切にしてきたことは何か」と問い直しました。

- 「気になったら黙っていないで、『どうしたの?』って声をかける」

- 「いいところも悪いところも両方見るようにしている」

- 「自分とは違う考えを知ると、自分の考えも広がる」

など、日常の体験から出た具体的な意見が次々と出てきました。

最後に「多様な立場の人が共に生きる社会を心地よいものにするには?」と聞くと、

- 「とにかく話すこと、コミュニケーションを続けること」

- 「相手を理解しようとする気持ちを持ち続けること」

という声が返ってきました。

授業を終えて ― 多文化の学校だからこそ

今回の授業を通して、生徒たちが「障がい者理解」だけでなく、「自分と異なる背景を持つ人とどう共に生きるか」を真剣に考えてくれたことに感動しました。私の学校は、外国にルーツを持つ生徒が6割以上を占める多文化的な環境です。だからこそ、異なる文化や習慣を持つ仲間と共に学び合う日常は、まさに「No Charity, But a Chance」の精神につながるのだと思います。

同情や保護の対象として見るのではなく、「共に社会の一員として生きるチャンスをどう作るか」。主人公の姿は、私たちが多文化の学校で日々実践していることと重なります。今回の授業は、生徒の言葉とともに、そんな大切なことを改めて教えてくれる時間となりました。