The English Teachers’ Magazine January 2026 Vol.74 No.11 大修館書店

第1特集 中教審外国語WG発足! 次期課程の課題と論点を考えるー先取りパブリック・コメント第2弾 第2特集 「仲介」活動で高める言語・異文化への気づき

英語教育2026年1月号を読む

― 中間指導・書く前に話す・そしてAI時代の外国語教育へ ―

今月の『英語教育』(2026年1月号、Vol.74 No.11)は、

次期学習指導要領を強く意識した内容で構成されており、

現場の実践と政策的議論の両方を行き来しながら読ませてもらいました。

第1特集

「中教審外国語ワーキンググループ発足

― 次期課程の課題と論点を考える(先取りパブリックコメント第2弾)」

第2特集

「「仲介」活動で高める言語・文化・異文化への気づき」

どちらも、今まさに現場で悩み、試行錯誤している教師にとってタイムリーな内容だと感じます。

リレー連載 第10回

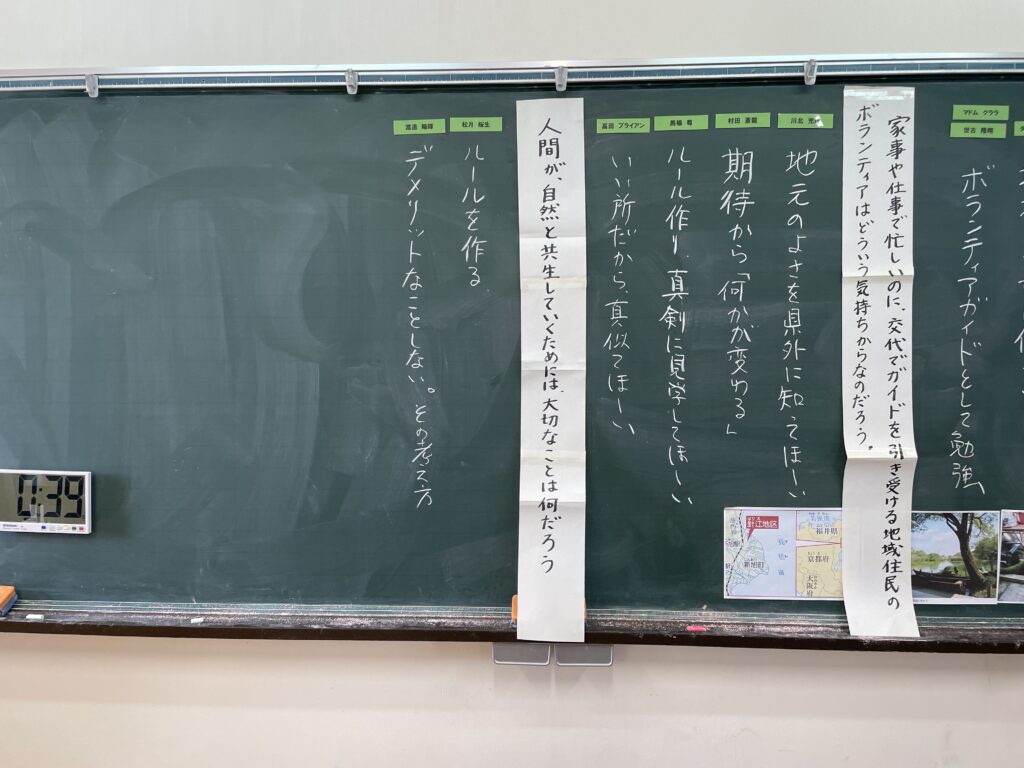

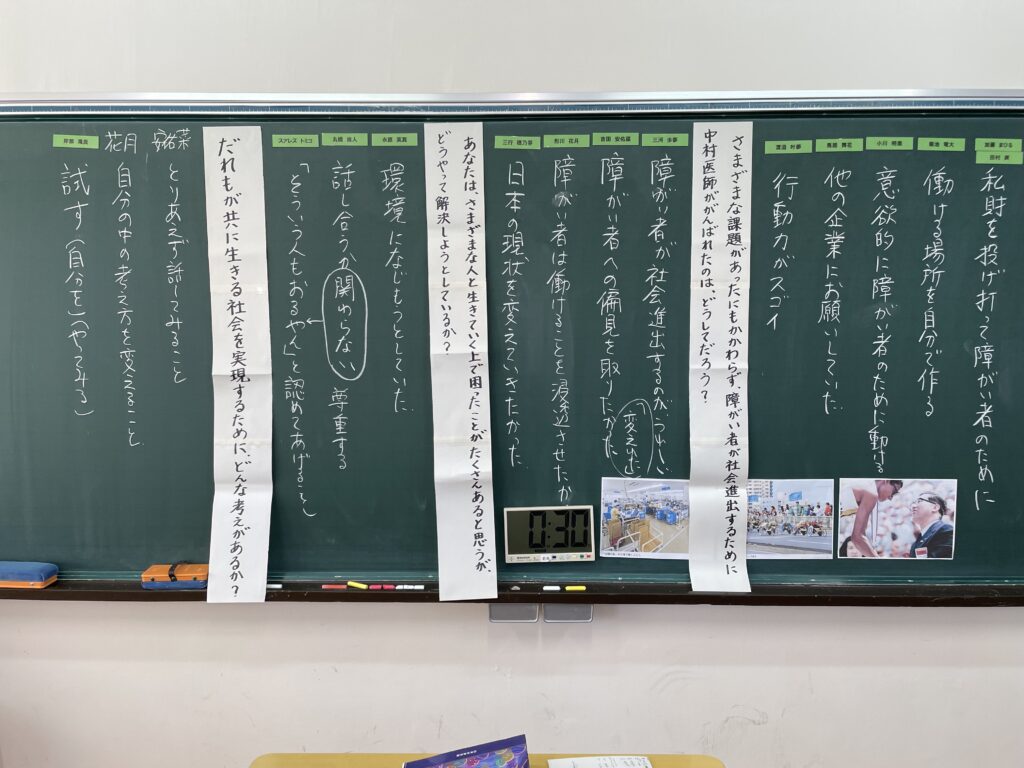

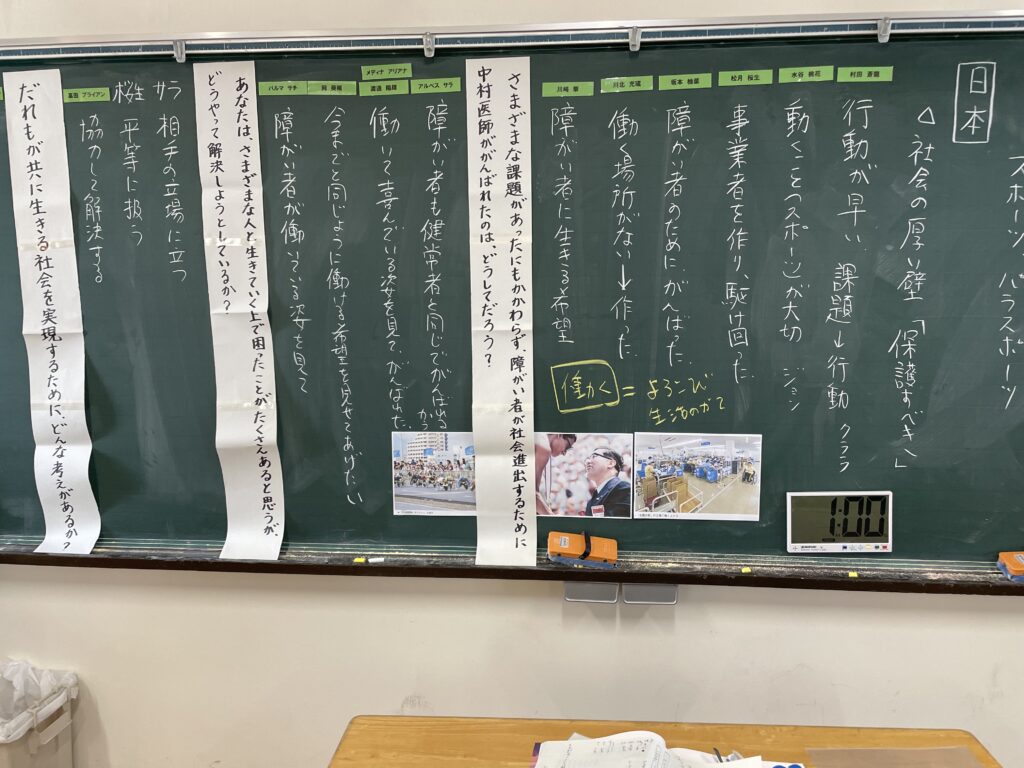

「やり取りの活動の中で生徒の気づきを引き出す」

柿崎伸樹 先生(東京都立白鷗高等学校附属中学校)

今月、最も「これは自分の授業そのものだ」と感じながら読んだのが、この連載でした。

柿崎先生が大切にしているのは、

タスクとタスクの間に入れる「中間指導」。

1回目のタスクの前には、

あえてモデル文や完成形は示さない。

そのため、ペアによっては言いたいことが伝えきれず、途中で止まってしまう場面も出てきます。

しかし、そこにこそ「気づきの芽」がある。

中間指導の焦点

中間指導では、状況に応じて次の3点のどれかに焦点を絞る。

- 語彙

- 文法的なエラー

- 伝え方(言い換え・工夫)

この整理の仕方も、非常に実践的です。

ペアの組み方の工夫

- 1回目:座席の隣同士

- 2回目:座席の前後

- (場合によっては)3回目:斜め

2回目のタスク前には2分間の準備時間を設ける。

この間に、生徒は1回目で言えなかった語を調べたり、中間指導で得た気づきを整理したりします。

「うまく言えなかった経験」

→「気づき」

→「自分で調べ、整理する」

→「もう一度伝える」

まさに、気づきが主体的な学びに変わる瞬間です。

正直に言えば、

「これ、自分がずっとやってきたことを、きれいに言語化してもらったな」

という読後感でした。

イギリスの子どもはどうやって英語の読み書きを学ぶか

第10回 イギリスでの書き指導(コンポジション)

山下佳代子 先生(英国アッシュブルック・スクール

ハイレベル・ティーチング・アシスタント)

ここでも、強く共感したキーワードは

「書く前に、話す」 です。

イギリスの書き指導では、

- 書く前に自分の考えをもつ時間

- 他者の意見を聞く時間

- 書きたい内容を声に出して確認する時間

が、十分に確保されている。

作文に入る前に、

- 自分で考える

- ペアに話す

- 何度か話して整理する

- 頭の中で再構成する

- そして書く

このプロセスを踏むことで、

子どもたちは驚くほどスムーズに書き始める。

「書けない」のではなく、

「考えが言語化されていないだけ」

という事実を、改めて突きつけられました。

第1特集より

「AIは英語教育を変えるのか」

鳥飼玖美子 先生(立教大学名誉教授)

次期学習指導要領を見据えた議論として、

生成AIに対するワーキンググループの姿勢は、比較的楽観的であることが示されています。

- 会話練習

- 英文添削

- 家庭学習での活用

- 練習量の増加

- 動機づけの強化

といった観点から、

AIは英語力・関心・意欲を高める可能性をもつとされています。

特に印象的だったのは、

母語もうまく活用しながら、

自分の言いたいことを主体的に発信するためにAIを使う

という視点です。

次期指導要領で学ぶのは、

Z世代の次、アルファ世代。

完全なデジタルネイティブを前提にした教育設計が、もはや避けられない段階に来ていることを感じます。

読後のまとめ

今月号を通して強く感じたのは、

- 中間指導

- 書く前に話す

- 活動の中で気づきを生む

- AIは「代替」ではなく「支援」

というキーワードが、

すべて一本の線でつながっているということです。

ちょうど1月26日に研究授業を控えている今、

この号で読んだ内容は、

「理論の確認」ではなく

「自分の実践を裏打ちしてくれる言葉」

として受け取ることができました。

次は、授業の中で

どれだけ生徒の気づきを可視化できるか。

そこを意識して、じっくり見せていきたいと思います。