🌿自然と共に生きる―「カバタのある暮らし」から学んだこと

びわ湖のほとり、滋賀県高島市針江地区。

ここには、今もなお水と共に生きる人々の暮らしがあります。

家の中に小さな川が流れ込み、三つの池——元池・壺池・畑池——に分かれて、それぞれが飲み水・生活水・洗い水として使われています。畑池には鯉やマスが泳ぎ、残飯をきれいに食べてくれる。焦げついた鍋も一晩沈めておけば、翌朝にはピカピカになるそうです。

そして、その冷たい水(年間約13度)は、夏にはトマトやスイカを冷やす“自然の冷蔵庫”。冬はほんのり温かく、家の中を心地よく包みます。昔の人々は、水のありがたさを肌で感じながら生きてきたのですね。

📸 写真家が見つけた“当たり前”の美しさ

地元の写真家・今森光彦さんが、この「カバタのある暮らし」に魅せられ、写真集を出版したところ、全国から見学者が押し寄せたそうです。

しかし、あまりの注目に地元の人々は戸惑いました。家の敷地にまで入り込む観光客もいたとか……。

それでも針江の人たちは、「どうせなら私たちの暮らしを正しく伝えよう」と立ち上がります。

住民26人が委員会を立ち上げ、勉強会を重ね、ボランティアガイドとして活動を始めました。仕事や家事の合間を縫って、自分たちの生活文化を伝える——その姿こそ、本当の誇りと愛郷心の表れだと思います。

委員長の言葉が印象的でした。

「水は宝。そして、ここで生きる人も宝です。」

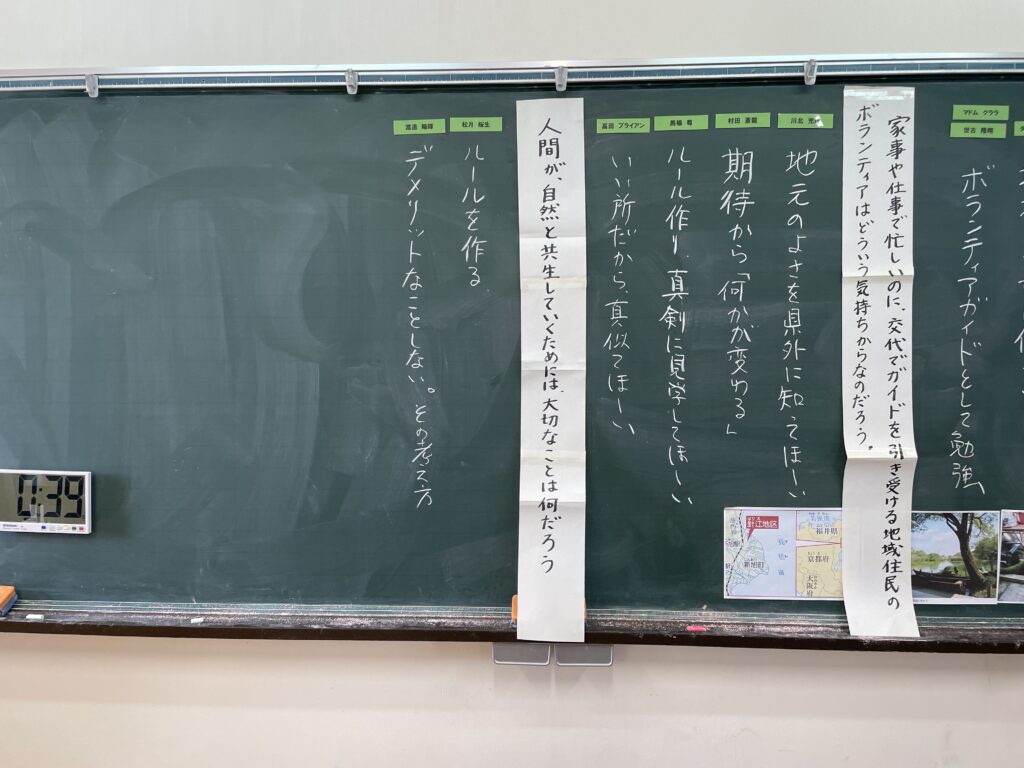

🏫 授業で感じた“共生”の心

私の学校は、外国にルーツをもつ生徒が多い学校です。

「人と共に生きる」ことをテーマにした授業を数多く行ってきましたが、今回は「自然と共に生きる」ことに焦点を当てました。

生徒たちに尋ねました。

「仕事や家事で忙しいのに、なぜボランティアとして活動しようと思ったんだろう?」

返ってきた答えはこうでした。

「自分たちの暮らしをもっと知ってほしいから。誇りを持っているから。」

この言葉に、私は深くうなずきました。

“誇り”は、他者に伝えたいという気持ちから生まれるのだと思います。

さらに生徒たちにこう聞きました。

「あなたは自然と関わる体験をしたことがありますか?」

キャンプ、川遊び、海水浴……。

その中で、「ゴミを出してしまうことがあるから、自然をきれいに保つことが大切」という意見が多く出ました。

最後に問いかけました。

「自然と共生するために一番大切なことは何ですか?」

生徒たちの答えは一致していました。

「リスペクト(敬うこと)です。」

自然を“使う”のではなく、“共に生きる”。

この言葉が、今日の授業のすべてを物語っていました。

✨ まとめ

カバタのある暮らしは、単なる昔ながらの生活ではなく、

“人と自然が支え合う知恵” の象徴です。

生徒たちはその姿に、「自分たちの暮らしを誇りに思う」こと、

「自然に感謝し、守る」という心を学びました。

道徳の授業の中で、私は改めて感じました。

私たち教師もまた、「自然や人をリスペクトする生き方」を、日々の中で生徒に見せていくことが大切なのだと。

生徒たちに実感を持たせるために、実際の映像を交えて(YouTube)授業をしたので(前半2分、後半5分)、ややまとまりに欠けましたが、あまりの川端の暮らしの美しさにうっとりと見惚れ、「あんな暮らしもしてみたい」と言っている生徒がいました。