いつも機嫌がいい人の小さな習慣〜仕事も人間関係もうまくいく88のヒント 有川真由美著 毎日新聞出版

63 簡単にできることから始める (pp.154-155)

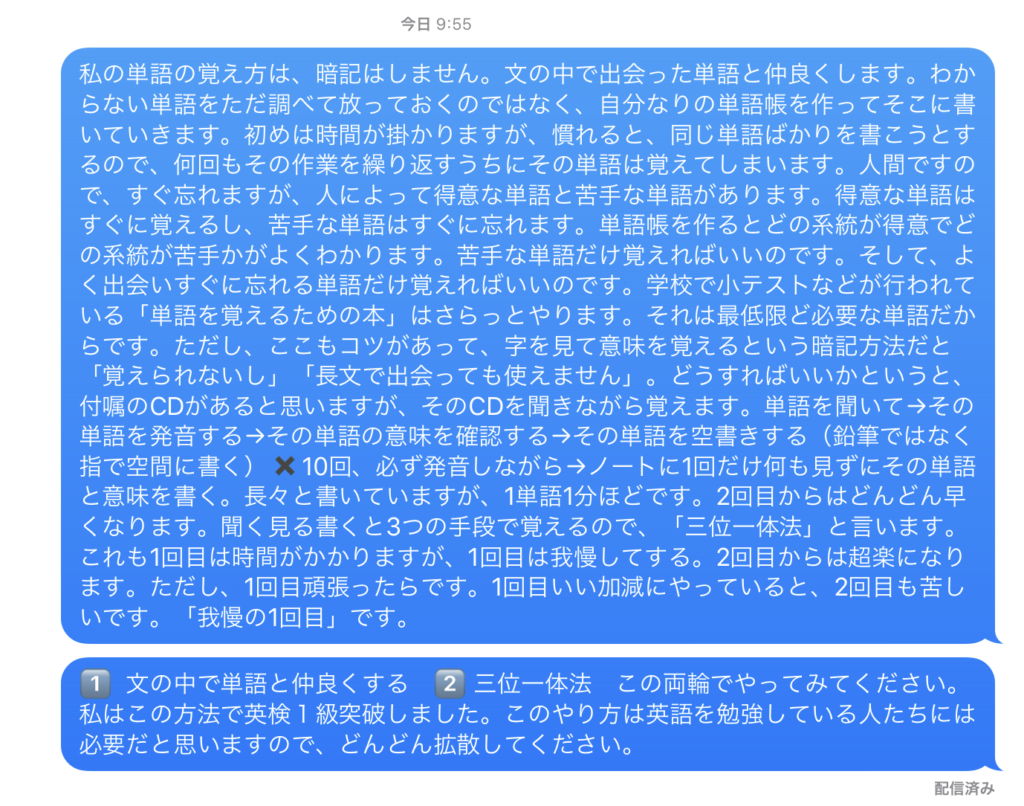

何か大きな仕事や時間がかかるだろうと予測される仕事があるとすると、取り掛かるまでに時間がかかってしまう。あまり得意ではないことをする時も同じで、始めるまでに億劫で時間がかかってしまう。そんな面倒なことから「逃げている」時間がもったいない。最近やっとそれの克服法が少しわかり試せるようになった。面倒なことや得意でないことを始める場合、15分とか30分とか、苦痛を感じない時間を設定して、取り掛かること。初めて取り掛かる時は、たとえ気分が乗ってきてもそれ以上はやらない。設定した時間が来たらすぐにやめて別のことをする。これによって、2回目以降取り掛かるのが非常にスムーズになる。それは「見とおし」が立つからと、準備物が全て整えられるからである。例えば、年末の大掃除も(もう何年もやっていないが)、洗剤がなかったり、用具が壊れていたりと、すぐには集中できない要因がたくさんあるろ、始めてすぐに断念したり、やる気を削がれたりしてしまう。30分間やってみるとその現状に気づき、用具や洗剤を買い足すところからスタートできる。

最小限の意志の力で、最大限のことをしようと思ったら、最初のハードルを「今すぐできる簡単なこと」に設定すること。軽く始めて、自信とやる気を引き出してあげましょう。一歩踏み出したら、半分終わったようなものです。

64 6〜7割できれば上出来とする (pp. 156~157)

「誰にも頼らずに、自分の力で、完璧にしたい。」と私は心の中で思っていると思う。そんな気持ちはさらさらないと言いたいのだが、「1人で完璧に仕上げて誇らしげにしたい。」と潜在的に思っているに違いない。そんな自分にいい「ことば」だと思う。チームで動く場合、1人でやることにはあまり価値は見出せない。みんなで協働して仕上げて、価値が生まれる。自分は6〜7割仕上げてあとはみんなでやろうと思うようになった。以前、心療内科の先生に言われたことがある。「頼ることも大切」「できないフリをすることも大切」「完璧主義の人には誰も手を貸しませんよ。」

本来、楽しいはずの仕事や家事や子育てを、完璧さを求めて難しい顔でやっている人は多いようです。私は自分に厳しくしすぎて病気になってしまった経験があるので、それからは、いい(良い)加減であることをよしとするようになりました。「6〜7割もできれば上出来」「うまくいくときも、そうでないときもある」「笑顔でやれるか?」はがんばりすぎをチェックするポイントです。そもそも100点の基準を設定しているのは、自分自身。それに「できた、できない」と一喜一憂しているなんて、バカげたことです。

65 計画を立てすぎず、「なりゆき」を楽しむ (pp.158~159)

綿密な計画を立てることはあまりないが、無意識のうちに頭の中で、スケジュールを立ててしまっている。そして、その流れを崩されると調子が狂ってしまう。たまに、途中から割り込んできた予定に仕方なく参加したりすると、思いの外、楽しさを感じることがある。もう少し、頑固に自分のルーティーンをこなすことを考えるより、ゆったりしたほうがいいかもしれない。

「なりゆき」というのは、流されることではなく、自分の意思で、目の前にやってきた波にひょいと飛び乗ること。「ぜったいにこうでなきゃ」と力を入れてバタバタするより、流れに乗ったほうが楽に行きたかった場所へ連れて行ってもらえます。「思っていたことは違うけど、これもあり」「遠回りだったけど、逆によかった」「それもあり」と心を自由にして、偶然を歓迎しましょう。

69 人に頼ることを恐れない (pp.166~167)

人に頼れない。申し訳なく思う。できるフリをしたいからなのか、なんのか。自分でもわからないが、自分で全てしてしまう。やめておこう。人に頼ろう。

「自分は大したことはしてないですよ。まわりの人たちに頼ってばかりです。」反対に、自分の力をなかなか発揮できなかったり、いつまでも仕事が終わらなかったりする人は、「どうして自分ばかり仕事が多いんだろう」と嘆きます。私も元々は人に頼れない性格だったので、気持ちはわかります。「頼むと人に迷惑がかかる」「甘えてはダメ。がんばればできるはずだ」頼むのが苦手な人は「ついでに私の分も頼みたい」「これは○○さんが得意だから頼みたい」「時間が空いていたら頼みたい」というところから始めるといいでしょう。日頃からコミュニケーションをとっていたり、自分ができることは喜んで手伝っているうちに、だんだん頼んだり、頼まれたりするチームワークができてきます。

73 失敗したら、つぎの“希望”を見つける (pp.174~175)

人生失敗だらけの私は、落ち込むとなかなかそこから這い上がることができない。すぐ前にある「新しい希望」がキラキラ光って見えないし探すことができない。霞んだ眼で後ろばかり見ていないで、瞼を大きく見開いて、前にある「新しい希望」を見つけられるようにならないと。

立ち直りの早い人は、ともかく、できるだけ早く、つぎの“希望”を見つけて歩き出します。反省はしても、「後悔なんかするもんか!」失敗のすばらしい点は、狙ってできるものではないことです。失敗があるから、強烈な学びも、深い感動もあります。失敗を「これでいいのだ!」失敗ではなくて、学んでいるだけです。